五十肩について

五十肩(ごじゅうかた)は、正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれる病態で、40代後半から60代の中高年に多くみられる肩の痛みと可動域制限を主な特徴とする症状です。

肩を動かすと鋭い痛みがあり、日常生活の中では「腕が上がらない」「後ろに回せない」「寝返りを打つと痛い」といった動作に支障をきたすことがあります。

五十肩の症状

初期には肩関節周囲に鈍い痛みが現れ、次第に鋭く刺すような痛みに変わります。

特に夜間痛が強く、睡眠に支障をきたすこともあります。進行すると関節の可動域が制限され、シャツを着る、髪を結ぶといった日常の動作が困難になります。

さらに進行すれば「凍結肩(フローズンショルダー)」とも呼ばれ、肩が固まったように動かなくなります。

五十肩の原因

五十肩の正確な原因は完全には解明されていませんが、加齢に伴う肩関節周囲の組織(腱板・関節包・滑液包など)の変性や炎症が関係していると考えられています。

過去に肩を酷使したこと、運動不足、姿勢不良、血流の低下などが発症の背景にあるとされます。また、糖尿病や甲状腺疾患がある人は発症しやすい傾向があります。

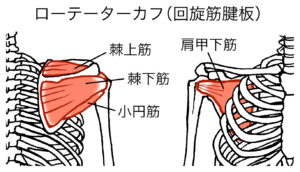

五十肩に関与する筋肉

五十肩では、特に以下の筋肉や腱が関係しています。

- 棘上筋(きょくじょうきん):肩を外側に上げる動作に関与。

- 棘下筋(きょくかきん):肩の外旋を担当。

- 肩甲下筋(けんこうかきん):肩の内旋を補助。

- 小円筋(しょうえんきん):外旋と肩の安定化に関与。

これらは「ローテーターカフ(回旋筋腱板)」と呼ばれ、肩の安定と運動に欠かせない存在です。五十肩ではこれらの筋肉やその腱が炎症を起こしたり、癒着したりすることで痛みと可動域制限が生じます。

五十肩の解消方法

五十肩の治療は、痛みの程度と進行段階に応じて変わります。大きく分けて「急性期」「拘縮期」「回復期」の3段階があります。

- 急性期(痛みが強い時期)

炎症と痛みが強いため、安静が基本です。無理に動かさず、消炎鎮痛剤(NSAIDs)の内服や湿布、アイシングが用いられます。医師の判断でステロイド注射を行うこともあります。 - 拘縮期(動かすと痛いが炎症が落ち着いてきた時期)

軽いストレッチや関節可動域訓練(リハビリ)が有効になります。温熱療法や超音波治療も有効です。日常生活で少しずつ肩を使い、筋肉の萎縮や関節の癒着を防ぎます。 - 回復期(痛みが軽減し可動域が戻りつつある時期)

本格的なリハビリや筋トレが開始されます。肩甲骨まわりの筋肉(僧帽筋・前鋸筋など)を含めて強化し、再発を防ぎます。ヨガやスローストレッチも効果的です。

五十肩の回復期間

五十肩の自然経過は半年から1年程度と言われますが、個人差が大きく、場合によっては2年以上かかることもあります。

適切な対処を行うことで、痛みを軽減し、回復期間を短縮できます。放置すると可動域が回復しないままになるリスクもあるため、早期に医療機関を受診し、段階的にリハビリを進めることが大切です。

まとめ

五十肩は年齢による自然な変化とも言えますが、正しい知識と対処を行えば、ほとんどの人が元の生活に戻れます。焦らず、段階を踏んで回復を目指しましょう。

#姿勢矯正#骨盤矯正#猫背矯正#池田市#阪急池田#産後矯正#整体#池田骨盤矯正#池田産後矯正#池田猫背矯正#肩こり#腰痛#ストレートネック#外反母趾#頭痛#交通事故#ムチウチ#膝痛#ぎっくり腰#自律神経#めまい#耳鳴り#脊柱管狭窄症